Die Lebensmittelpyramide wird von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es neue Empfehlungen zur gesunden Ernährung. Hinter diesen Lebensmittelpyramiden stehen oft mehr Politik, Wirtschaft und Gesellschaft als Wissenschaft.

Die staatlichen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung werden kritisiert, seit es diese gibt. Die Geschichte dieser Lebensmittelpyramiden ist weniger eine Geschichte der Ernährungswissenschaften, sondern vielmehr eine Geschichte der Lobbys von Politik, Wirtschaftsinteressen und Umweltverbänden.

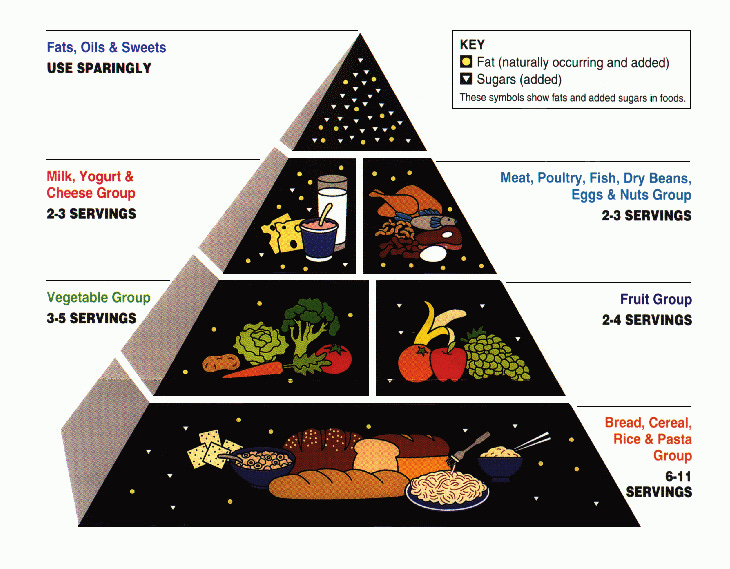

1992 wurde in den USA die erste Lebensmittelpyramide publiziert – und seither wird sie kritisiert

Die erste Lebensmittelpyramide veröffentlichte 1992 das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium USDA. Trotz Kritik übernahmen sie viele andere Länder.

Getreideprodukte aus raffiniertem Getreide: 45 Prozent (Weissbrot, Reis und Teigwaren).

Gemüse: 15 Prozent, Früchte: 15 Prozent

Tierische und pflanzliche Proteine: 10 Prozent (rotes Fleisch, Geflügel und Fisch, Eier, Hülsenfrüchte und Nüsse).

Milch und Milchprodukte: 10 Prozent

Fette, Öle und Süssigkeiten: 5 Prozent

Die USDA-Pyramide empfiehlt eine Ernährung mit höchstens 20 bis 25 Prozent tierischen Proteinen. Eine Prozentzahl, welche mit Ausnahme der «Healthy Eating Plate» (15 bis 20 Prozent) bis heute alle nachfolgenden Modelle beibehalten.

Kritisiert wurde die USDA-Pyramide, weil das US-Landwirtschaftsministerium viele raffinierte Getreideprodukte empfahl, um den damaligen Sturzflug der Weizenpreise aufzufangen. Viele Amerikaner assen daraufhin soviel «White Bread» und «Mac and Cheese», bis sie nur noch in 5XL-Jeans passten.

Gesunde Fette aus Olivenöl, Nüssen und Fischen sowie pflanzliche Proteine wurden ignoriert. Die Pyramide machte zudem keinen Unterschied zwischen unverarbeiteten und hochverarbeiteten Lebensmitteln und keine Angaben zu Portionengrössen.

2011 ersetzte der «MyPlate»-Teller die Lebensmittelpyramide

Die Kritik an der Lebensmittelpyramide brachte das US-Landwirtschaftsministerium 2011 zur Entwicklung der «MyPlate»-Empfehlungen in Form eines Tellers.

Gemüse: 30 Prozent

Obst: 20 Prozent Prozent

Getreideprodukte und Kartoffeln: 30 Prozent (Brot und Beilagen wie Reis und Teigwaren).

Tierische und pflanzliche Proteine: 20 Prozent (rotes Fleisch, Geflügel und Fisch, Eier, Hülsenfrüchte und Nüsse).

Milch und Milchprodukte: Zwei Portionen/Tag werden separat gerechnet.

Auch «MyPlate» empfiehlt eine Ernährung mit höchstens 20 bis 25 Prozent tierischen Proteinen. Trotzdem kritisieren Veganer erstmals die Empfehlung für Milch und Milchprodukte.

Auf Druck der US-Lebensmittelindustrie unterscheidet «MyPlate» weiterhin nicht zwischen unverarbeiteten und hochverarbeiteten Lebensmitteln. «MyPlate» macht auch keine Angaben zu Portionengrössen.

2017 präsentierte die Harvard Universität den «Healthy Eating Plate»

Um die Schwächen der USDA-Lebensmittelpyramide und von «MyPlate» zu korrigieren, wurde an der Harvard Universität in Boston USA 2017 der «Healthy Eating Plate» («gesunder Teller») entwickelt. Erstmals wurden dazu Empfehlungen für Getränke abgegeben.

Getränke: Wasser, Tee und Kaffee und andere ungesüsste Getränke.

Gemüse: 30 Prozent (ausdrücklich ohne Kartoffeln, die wegen dem schnellen Blutzuckerspiegel-Anstieg vermieden werden sollen).

Obst: 20 Prozent

Getreideprodukte, möglichst Vollkorn: 30 Prozent (Brot und Beilagen wie Reis und Teigwaren)

Tierische und pflanzliche Proteine: 20 Prozent (Fisch und Geflügel, Eier, Hülsenfrüchte und Nüsse. Wenig rotes Fleisch oder verarbeitetes Fleisch wie Schinken und Wurst).

Milch und Milchprodukte: Zwei Portionen/Tag werden separat gerechnet.

Pflanzenöle aus Oliven, Raps, Soja, Mais, Sonnenblumen und Erdnüssen werden separat gerechnet.

Der «Healthy Eating Plate» empfiehlt eine Ernährung mit nur 15 bis 20 Prozent tierischen Proteinen. Trotzdem kritisieren Veganer, dass immer noch Milchprodukte erwähnt werden.

Der «Healthy Eating Plate» unterscheidet die Lebensmittel neu nach deren Qualität, empfiehlt zum Beispiel Vollkornprodukte statt raffiniertes Getreide. Aber auch der «Healthy Eating Plate» macht keine Angaben zu Portionengrössen.

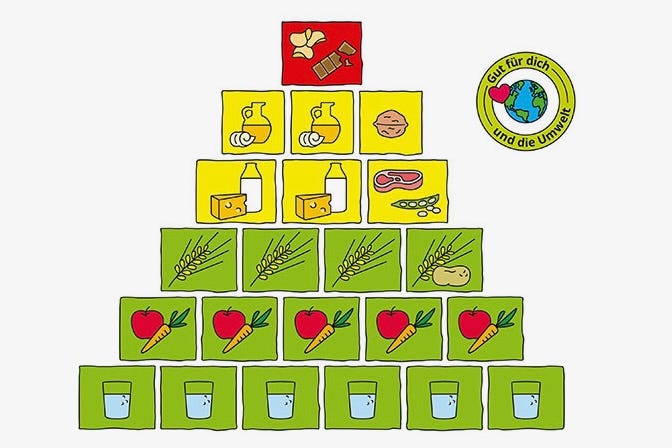

Die neue Schweizer Lebensmittelpyramide berücksichtigt erstmals die Auswirkungen auf die Umwelt

Mitte September 2024 wurde die neue Schweizer Lebensmittelpyramide veröffentlicht. Diese kommt aus der Küche des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit BLV und der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE. Die SGE liefert zudem noch ein eigenes Teller-Modell mit.

Die neue Schweizer Lebensmittelpyramide berücksichtigt erstmals die Auswirkungen auf die Umwelt und weist darauf hin, weniger verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren. Empfohlen werden saisonale und regionale Produkte, Vollkornprodukte und pflanzliche Proteinlieferanten.

Getränke: 1 bis 2 Liter Wasser, Tee und Kaffee und andere ungesüsste Getränke/Tag.

Gemüse: 25 Prozent, Obst: 20 Prozent

Getreideprodukte, möglichst Vollkorn und Kartoffeln: 25 Prozent (Brot und Beilagen wie Reis und Teigwaren).

Tierische und pflanzliche Proteine: 10 Prozent (Fleisch und Fisch, Eier, Hülsenfrüchte und und daraus hergestellte Produkte).

Milch und Milchprodukte: 20 Prozent (höchstens drei Portionen/Tag).

Nüsse und Samen (1 Handvoll/Tag), Fette und pflanzliche Öle (2 Essöffel/Tag)

Fettes, Süsses und Salziges, Süssgetränke und Alkohol: Selten

Auch die neue Schweizer Pyramide empfiehlt eine Ernährung mit 20 bis 25 Prozent tierischen Proteinen. Trotzdem ist in der Pyramide nur eine Pouletbrust zu erkennen, fast schon verschämt hinter einem Stück Tofu.

«Die Vermischung von Gesundheit und Umwelt schafft nur Verwirrung»

Beim Schweizer Bauernverband SBV hält sich die Freude deshalb in engen Grenzen. SBV-Kommunikationschefin Sandra Helfenstein zeigt eklatante Widersprüche der neuen Lebensmittelpyramide auf:

«Die eine Behörde kritisiert Futtermittelimporte für Geflügel, die andere propagiert den Pouletfleisch-Konsum in der Pyramide. Diese Behörde propagiert Nose to Tail («Vom Schnörrli zum Schwänzli»), die andere zeigt als Symbol für Fleisch in der Pyramide ausgerechnet eine Pouletbrust.»

Ein Widerspruch sei auch, dass Apfelsaft aus der Lebensmittelpyramide fällt, weil er weniger Nahrungsfasern habe, seine glykämische Last höher sei und der Saft nicht zum gleichen Sättigungsgefühl führe wie ein ganzer Apfel.

«Dabei macht Apfelsaft aus Umweltsicht und zur Reduktion von Foodwaste grössten Sinn. Gerade Äpfel der für die Biodiversität wertvollen Hochstammbäume eignen sich oft nur für die Saftproduktion», betont Sandra Helfenstein. «Die Vermischung zwischen gut für die Gesundheit und gut für die Umwelt schafft nur Verwirrung.»

Entspannter sieht es Mathias Binswanger, einer der einflussreichsten Schweizer Ökonomen: «Man sollte solche Lebensmittelpyramiden nicht allzu ernst nehmen, sondern höchstens als eine Art Empfehlung sehen.»

Gemäss Binswanger «ist die empirische Evidenz für gesunde Ernährung sehr flexibel und empfiehlt immer wieder andere Formen von gesunden Ernährungen».

Zudem seien die jetzt einbezogenen Auswirkungen auf die Umwelt stark von Annahmen abhängig, die in Bezug auf Umweltwirkungen getroffen werden müssen. Die individuellen Unterschiede der Menschen würden völlig ausser Acht gelassen.

Und dann meint Binswanger: «Essen und Trinken soll Freude machen und zu einem glücklichen Leben beitragen. Ein zu gesundes Leben kann auf die Dauer auch ungesund werden.»

Harsche Kritik für die neue Lebensmittelpyramide in Deutschland

Ende September 2024 präsentierten die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE und die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE ihre überarbeitete Version der deutschen Lebensmittelpyramide. Auch diese Pyramide berücksichtigt erstmals die Auswirkungen auf die Umwelt.

Getränke: 1,5 Liter Wasser, Tee und Kaffee und andere ungesüsste Getränke/Tag.

Gemüse: 35 Prozent, Obst: 15 Prozent

Getreideprodukte, möglichst Vollkorn und Kartoffeln: 30 Prozent (Brot und Beilagen wie Reis und Teigwaren).

Tierische und pflanzliche Proteine: 10 Prozent (Fleisch und Fisch, Eier, Hülsenfrüchte und und daraus hergestellte Produkte).

Milch und Milchprodukte: 15 Prozent (höchstens zwei Portionen/Tag).

Nüsse und Samen (1 Handvoll/Tag), Fette und pflanzliche Öle (1 Essöffel/Tag)

Fettes, Süsses und Salziges: Selten

Die neue deutsche Pyramide empfiehlt eine Ernährung mit 20 bis 25 Prozent tierischen Proteinen.

Dass die Deutschen deshalb täglich nur zwei Portionen Milch oder Milchprodukte konsumieren sollen, jagte den Blutdruck der Milch-Produzenten in ungesunde Höhen: «Das ist Angstmacherei und lebensfremd!»

Und die Empfehlung, pro Woche nur 300 Gramm Fleisch (statt 1000 Gramm) sowie nur ein Ei (statt 5 Eier) zu essen, brachte die Fleisch- und Eier-Produzenten auf die Barrikaden.

Sogar die Deutsche Akademie für Präventivmedizin DAPM kritisiert die neuen Ernährungsempfehlungen. Die DAPM sieht «gravierende Fehler im Ansatz dieser Empfehlungen und in inhaltlichen Aussagen, die überholt und nicht evidenz-basiert sind und zusätzlich den Klimaschutz teilweise über die Gesundheit der Bevölkerung zu stellen scheinen.»

Österreich übernimmt das Teller-Modell der USA und integriert die vegane Ernährung

In den nächsten Wochen werden auch die neuen österreichischen Ernährungsempfehlungen veröffentlicht. Wie Recherchen zeigen, werden wie in Deutschland und der Schweiz neu auch die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt.

Getränke: 1,5 Liter Wasser, Tee und Kaffee und andere ungesüsste Getränke/Tag.

Gemüse und Obst: 25 Prozent

Getreideprodukte, möglichst Vollkorn und Kartoffeln: 20 Prozent (Brot und Beilagen wie Reis und Teigwaren).

Tierische Proteine: 10 Prozent (Fleisch und Fisch, Eier)

Pflanzliche Proteine: 20 Prozent (Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Produkte).

Milch und Milchprodukte: 10 Prozent (höchstens zwei Portionen/Tag).

Fette, pflanzliche Öle und Nüsse: 15 Prozent

Fettes, Süsses und Salziges: Selten

Die neuen österreichischen Ernährungsempfehlungen sind offenbar differenzierter als jene in Deutschland und der Schweiz. So soll es in Österreich erstmals auch Empfehlungen für die vegetarische Ernährung geben.